Laissez-nous vos coordonnées, on vous rappelle !

This site is protected by reCAPTCHA and the Google

Privacy Policy and

Terms of Service apply.

Actualité

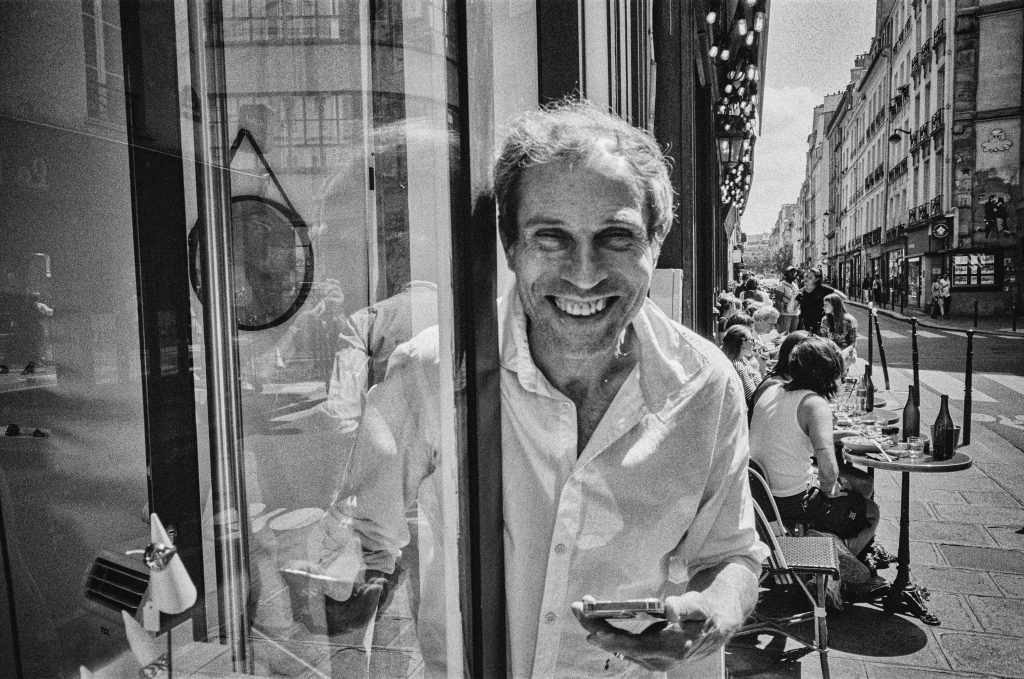

Ce matin de juillet, j’ai retrouvé mon Leica M7, vieux complice argentique d’un temps oublié et je l’ai chargé d’une TRI-X 400.

Je voulais vous partager une sensation, un sentiment retrouvé, enfin.

Si j’ai connu le parfum singulier qui s’attarde, tenace, dans le souffle de la chambre noire ; cette alchimie d’argent, d’acide, de papier mouillé, qui transcende le simple geste pour devenir rite. Face aux oracles des pixels, à l’instantanéité tyrannique des réseaux, en 2025, l’image argentique m’éblouit encore. Pourquoi demeure-t-elle ? Parce que, comme la poésie, elle exige le temps et la présence.

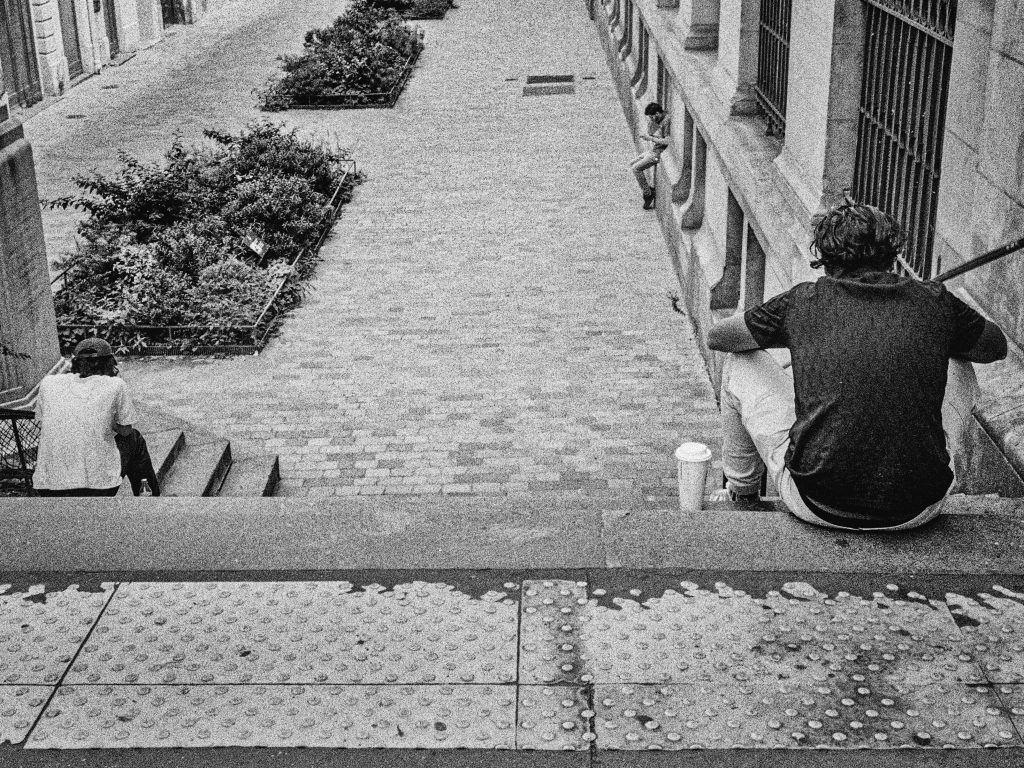

Photographier en argentique, c’est consentir au silence du monde : le clic, puis le doute, l’attente, puis l’éclosion. Ici, chaque image coûte à l’âme ; elle exige du photographe une lenteur habitée, une conscience aiguë du visible, une méditation sur le moment qui précède la lumière. À l’opposé du flux digital, où tout se dissout, l’argentique propose la densité de l’instant choisi, la gravité du geste.

Dans l’œil du photographe qui s’éduque à la lumière, aux ombres, aux teintes subtiles des émulsions, s’impriment des vérités que le capteur ignore : la clarté opaque d’un matin de brume, la morsure argentée d’un crépuscule d’hiver, la douceur grisée d’une peau sous le grenat d’un rideau. L’argentique apprend à voir ce que le monde digital ne remarque plus. Il démontre que le réel n’a pas livré tous ses mystères.

L’image argentique n’est pas seulement une technique, c’est une esthétique : grain, texture, matière. Son imperfection rêvée défie les standards lissés par l’algorithme. C’est le chant d’une époque où le hasard a sa part, où l’on peut saluer l’aléatoire comme un collaborateur précieux : la poussière, la rayure, la lumière qui glisse trop fort, les bords dévorés du négatif. Tout cela compose un poème de lumière unique, non reproductible.

Dans ce retour à l’argentique, il y a le refus de l’oubli car chaque cliché, par sa matérialité, résiste au naufrage immatériel du cloud. L’image existe en dehors de l’écran, fragile, tangible, archivable, offerte au monde ou enfermée dans une boîte à chaussures. Elle est souvenir qui survit aux bugs et au passage du temps.

Choisir l’argentique en 2025, c’est répondre à une quête : celle d’un rapport vrai à ce qui est. C’est préférer à la vitesse de la technologie la patience du regard, la promesse du secret. Prendre une photo, c’est engager son corps, guetter la lumière, composer avec l’accident, humble devant la magie du développement.

L’argentique résiste, non par nostalgie réactionnaire, mais par conviction profonde. Il rappelle que l’art n’est jamais immédiat, qu’il transpire, mûrit, qu’il exige de l’attention. Il nous renvoie en face de notre propre finitude. Chaque image est unique, jamais retouchée, parfois ratée, souvent poétique. Elle est le témoignage vibrant d’un temps offert, non volé.

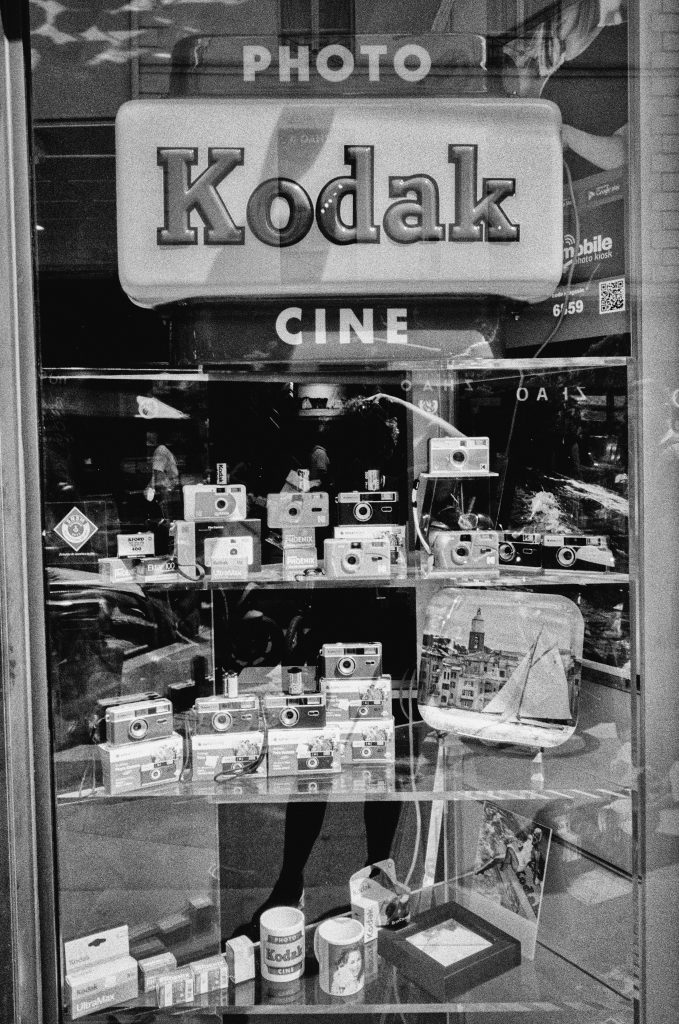

Une nouvelle génération , elle aussi, redécouvrent cette pratique. Par défi ou par goût de l’expérimentation, par besoin de ralentir, de toucher, d’attendre. L’épreuve du film, la surprise du négatif, la magie du labo : tout est expérience sensorielle, charnelle, authentique. C’est le refus du toujours plus vite.

Photographier en argentique, c’est déclarer une insoumission calme à la profusion numérique. C’est choisir le peu, le rare, l’irremplaçable. C’est dire que le monde mérite que l’on prenne le temps de le contempler, que chaque lumière est une prière, chaque prise un hymne. L’argentique, en 2025, n’est pas passéiste. Il est la conviction mélancolique et joyeuse que la beauté réside dans l’attente, la surprise, et la matérialité du souvenir.

C’est l’art du presque, du presque-réussi, du presque-oublié. Mais c’est aussi la certitude, dans la lumière argentée d’un tirage, d’avoir touché, un instant, la vérité du monde.

L’expérience photographique s’apparente à une traversée inquiète du réel : c’est dans l’errance, la recherche du cadre, l’attente fébrile de la lumière, que s’esquissent la véritable singularité du geste artistique. Plus que la simple image, ce sont les tâtonnements, les hasards, l’ingéniosité face à l’imprévu qui fondent l’essence même de la photographie contemporaine. L’acte de photographier nous invite à nous ouvrir, à sentir, à douter aussi ; c’est dans cet espace vivant entre l’intention et l’aléa que jaillit l’émotion. Le résultat n’est alors que trace d’un voyage – fragment, écho, non aboutissement, mais invitation à recommencer. Le chemin, par son incertitude, porte en lui tous les possibles. C’est là que palpite la beauté, et la vérité du regard.

David Ken

En 2025, la question de la légitimité de l’argentique fait sourire tant elle semble revenir comme une ritournelle passionnelle chez les photographes, qu’ils soient amateurs éclairés, puristes ou néo-adeptes. Dans un monde dominé par l’ultra-perfection des capteurs numériques — autofocus ultra-rapide, plages dynamiques vertigineuses, simulation de films tels que Silver Efex Pro de la Nik Collection de DxO, et l’émergence de boîtiers comme le Ricoh GR III à capteur APS-C — pourquoi l’argentique séduit-il encore ? Quelles sont les véritables motivations des « dinophiles » de la pellicule ? La photographie numérique, malgré ses atouts, présente-t-elle toujours quelques angles morts face à la magie du film ?

Après avoir presque disparu au début des années 2000, l’argentique vit une renaissance robuste, nourrie par plusieurs tendances :

La démographie de ces amateurs a évolué : aujourd’hui, les 20–40 ans représentent la majorité des utilisateurs, rejoignant les rangs d’irréductibles nostalgiques et de jeunes photographes en quête d’authenticité.

La lenteur comme liberté

L’acte photographique, par essence, ralentit avec l’argentique. La limitation du nombre de vues force à composer avec attention, à anticiper chaque déclenchement. Pour beaucoup, cette contrainte porte la promesse d’images plus « habitées », moins compulsives, loin de la frénésie digitale. L’argentique impose une discipline qui réenchante l’acte de voir.

L’inattendu et l’imperfection

La pellicule, vivante, capricieuse, produit des images uniques, parfois inattendues ou entachées de petits défauts qui deviennent charme, poésie, voire signature : rendus de grains, dérives de couleurs, accidents chimiques, etc.

L’objectivité du support physique

Le négatif ou les planches-contact conservent un statut d’archive matérielle, impossible à falsifier aussi aisément qu’un RAW numérique post produit à outrance. Beaucoup valorisent cette matérialité et le lien au réel qu’elle impose.

L’expérience sensorielle

L’argentique n’est pas qu’une image, c’est un rituel — choix de l’émulsion, chargement du film, déclenchement, attente du développement, découverte de la planche-contact. C’est un rapport charnel à l’acte photographique.

La défiance face à l’IA et aux simulations

Certes, Silver Efex et les plugins analogiques de la Nik Collection — ou des outils propulsés par l’IA — simulent le rendu des films avec un réalisme vertigineux. Il devient difficile de distinguer une image « vraie » d’une imitation sur écran. Mais pour l’initié, la finalité n’est pas seulement dans le look : il s’agit d’expérimenter l’ »authentique », dans le processus comme dans le résultat.

En 2025, l’argentique s’affirme comme une véritable contre-culture créative : c’est un antidote à la superficialité de l’époque, un refus du tout-jetable et du « zapping » visuel. Il séduit aussi ceux qui veulent se distinguer à l’heure où le numérique rend la technique accessible à tous — la rareté, l’effort et la prise de risque font la valeur de la démarche.

Pour les amateurs, l’argentique n’est donc ni un caprice rétro, ni une nostalgie stérile. C’est un engagement dans le temps long, une école de patience et de regard, un rapport renouvelé à l’incertitude et à la matière, à la mémoire et à la trace.

Le numérique a gagné la bataille industrielle et fonctionnelle, mais l’argentique, loin d’être un dinosaure, prend en 2025 la posture d’un artisanat lumineux et résistant. Il répond à une soif d’ »autre chose » — un art de faire qui valorise la lenteur, l’erreur, la singularité, et l’émotion brute dans une époque saturée d’instantanéité et de simulacres numérique.